Les Langues O’ à la Bibliothèque nationale

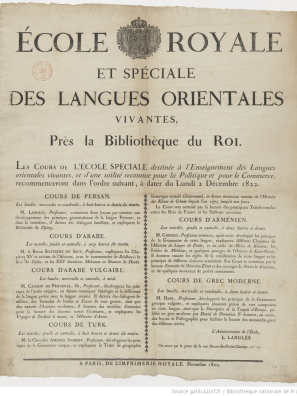

A l’époque, trois cours sont prévus : celui de Persan et de Malais, celui d’arabe littéraire et vulgaire et celui de Turc et de Tatar de Crimée. A ces enseignements se greffent rapidement l’arménien et le grec moderne¹. Les professeurs proposent ainsi quatre leçons par décade (unité de mesure utilisée par le calendrier républicain qui divise les mois en trois dizaines de jours) au cours desquels ils présentent à leurs auditeurs les principes des langues et des analyses de textes. L’École se développe ainsi jusqu’à la mort d’Antoine-Isaac Silvestre de Sacy en 1838. D’autres cours s’ajoutent tels que l’hindoustani, le chinois, ou le japonais.

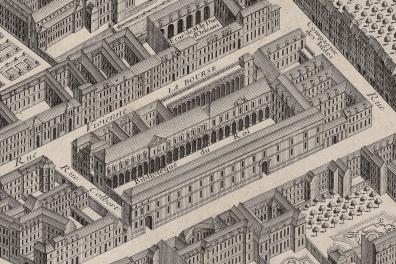

Cependant, les limites de l’installation à la Bibliothèque nationale se font cruellement ressentir et sont dénoncées à plusieurs reprises par les professeurs et les élèves. En effet, bien que le Président de l’École soit membre du conservatoire de la bibliothèque² et possède donc une influence dans la gestion de l’établissement, la localisation des salles de classe au sein du Quadrilatère Richelieu reste très handicapante. Ainsi, la proximité avec la rue Neuve-des Petits-Champs, rue passante et animée, ne facilite pas l’écoute des cours. De plus, les élèves doivent déjà parvenir à trouver le local de l’École qui n’est pas indiqué et qui se trouve dans une aile reculée de la bibliothèque. Cette situation mène à la mise au point d’un projet de réorganisation élaboré par des élèves en 1848. Ceux-ci soulignent dans leur mémoire le caractère « insalubre, et perdu dans les sombres détours d’une entrée particulière de la bibliothèque nationale » du local attribué à l’École et demandent la mise à disposition de nouveaux locaux³.

Suite à ces appels répétés, le fonctionnement de l’École est progressivement réorganisé par les décrets impériaux du 8 novembre 1869 et du 8 juin 1870. L’institution est transférée temporairement dans les locaux du Collège de France avant de déménager, en 1873, au 2 rue de Lille qu’elle occupe encore aujourd’hui.

Article issu de la série de récits historiques Flâneries dans l'histoire de l'Inalco qui met en lumière, chaque mois, un épisode singulier de l'histoire de l'institut.

Références

¹ Plaque d’imprimerie du programme des cours pour l’an 9, novembre 1800, 62AJ 72 Archives nationales de Pierrefitte.

² Ordonnance du Roi portant Règlement de l’École royale et spéciale des langues orientales vivantes près la Bibliothèque du Roi du 22 mai 1838, F/17/4055, Archives nationales de Pierrefitte.

³ Mémoire de la commission déléguée par les élèves anciens et nouveaux de l’Ecole nationale des langues orientales et du collège de France, 1848, F/17/4054, Archives nationales de Pierrefitte.