Projet d'archives orales « Grande collecte de l'Inalco » : premiers récits d'anciens élèves

Un partenariat entre l’Inalco et l’UVSQ-Université Paris-Saclay

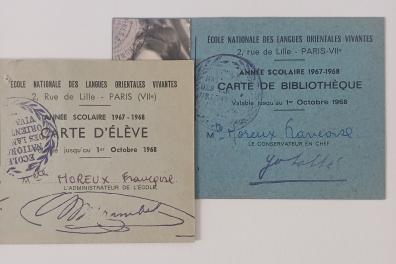

La collecte des témoignages oraux a été effectuée à partir de janvier 2025 en partenariat avec des étudiants en première année du Master « Gestion des archives et de l’archivage » de l’UVSQ - Université Paris-Saclay : Thomas Bantchik, Adrien Bonneville, Clara Bucur et Solène Mottaz. Ils ont mené des entretiens auprès de sept acteurs et actrices de l’Inalco : Sylvie Servan Schreiber (étudiante en chinois), Alain Forest (étudiant puis professeur de khmer), Madeleine Félix (fille de Roger Bernard, professeur de bulgare), Catherine Dubreuil (étudiante en chinois puis en vietnamien), Edith Ybert (étudiante en russe), Philippe Julian (étudiant en cambodgien) et Marianne Bastid-Bruguière (étudiante en chinois). Un entretien avec Françoise Moreux avait déjà été réalisé par Clément Fabre et Louis Pourre en 2024.

Les archives conservées à l’Inalco les ont aidés à préparer les entretiens et à établir des questionnaires adaptés à chaque personne. Ce projet marque, pour ces étudiants, une première expérience de collecte d’archives orales ainsi que de traitement et d’indexation des entretiens, sur l'entrepôt Nakala. L'Inalco et ses équipes, Sarah Cadorel (Responsable du service de l’information scientifique, des archives et du patrimoine), Clément Fabre (Historien, membre du comité Histoire de l’Inalco) et Vincent Drouot (Unité TICE et usages numériques), les ont encadrés et accompagnés lors de ce projet.

Les prémices d’un projet ambitieux

L'Inalco possède une histoire riche. Des milliers de témoignages d'anciens professeurs ou élèves sont possibles. Ces quelques entretiens marquent donc le début de ce projet de grande envergure, qui cherche à illustrer et représenter l'Institut sous de multiples angles.

Les entretiens et leur documentation ont été traités pour les rendre accessibles et donner une vision personnelle et plurielle de l'Inalco. Ces entretiens se concentrent surtout sur les années 60 : les personnes rencontrées ont vécu Mai 68 ou ont été témoins des évolutions culturelles et politiques des pays desquels ils étudiaient les langues. Ces sept entretiens souligne l'importance de leur passage à l'Inalco. Pour ces anciens étudiants, le russe, le mandarin, le khmer, le tibétain ou encore le bulgare sont autant de langues qu'ils n'auraient pas pu apprendre ailleurs, et qui, ensuite, leur a permis de se lancer dans leurs carrières professionnelles. Ce projet met en lumière les impacts à long terme d'une scolarité à l'Inalco, tout en créant un pont entre diverses générations et des moments clé de l’histoire de l’établissement.

En plus de la thématique politique, les entretiens abordent d’autres sujets tels que le parcours qui a amené les interviewés à s’inscrire à l’Inalco, l’organisation des cours, une journée-type aux Langues O’, l'apprentissage des langues, la description des sociabilités, les enjeux liés à l'éclatement géographique des Langues O’, les différences et points communs entre cet institut et les autres organismes universitaires, les parcours professionnels qui ont suivi leurs études, etc.

Une expérience enrichissante : les petites histoires qui ont marqué les étudiants

La richesse et la diversité des entretiens ont marqué, surpris ou émus les étudiants de de l’UVSQ Paris-Saclay lors de cette Grande collecte.

Adrien Bonneville :

J’ai été particulièrement intéressé par le témoignage de plusieurs anciennes étudiantes en chinois (Françoise Moreux, Catherine Dubreuil, Marianne Bastid-Bruguière) car des points communs se dégagent, notamment en ce qui concerne la mention des professeurs et répétiteurs, et ce, sans que nous ayons à dire, en amont, les noms, tout en partageant des anecdotes personnelles. J’ai pu entendre leurs souvenirs sur les enseignements de Robert Ruhlmann (linguistique, littérature et civilisation), Odile Kaltenmark (chinois ancien), Nicole Vandier-Nicolas (histoire), Jacques Pimpaneau (langue) ou les répétiteurs Li Tche-houa et Chou-yi Reclus, née Houang. J’ai compris que l’un des regrets de Marianne Bastid-Bruguière, était de ne pas avoir pu suivre l’enseignement de Jacques Pimpaneau, alors qu’il est une référence pour une “génération d’étudiants”. Je retiens particulièrement le témoignage de Catherine Dubreuil qui nous a décrit, avec nostalgie et des détails précis, ses souvenirs sur les enseignements suivis. Elle a reconnu que le cours de linguistique était difficile, que le cours de chinois ancien était complexe à comprendre et a rappelé l’importance des répétiteurs dans l'apprentissage des langues. Elle nous a également transmis le fait que Madame Vandier-Nicolas, “très sympathique”, prenait le soin de “se répéter” pour que les étudiants comprennent. Et Monsieur Pimpaneau était à la fois “très drôle et exigeant ».

Selon son témoignage, la relation entre étudiants, professeurs et répétiteurs était “excellente”.

Thomas Bantchik :

J’ai été particulièrement marqué par le témoignage de Madame Sylvie Servan-Schreiber sur les évènements de Mai 68 à l’Inalco. Si d’autres anciens élèves que nous avons pu interroger s’étaient éloignés à l’époque de ce mouvement contestataire, Madame Servan-Schreiber nous a décrit un lieu de véritable émulsion d’idées et de réformes, autour des différentes commissions. Elle a narré plusieurs anecdotes, mais celle qui me semble la plus emblématique concerne une opposition à la fois idéologique et traditionnelle avec son père. Madame Servan-Schreiber montait la garde avec notamment sa sœur Catherine, également étudiante aux Langues O’, depuis plusieurs jours à ce moment-là – en prévision d’une attaque de la police qui n’aura finalement jamais lieu – lorsque son père lui a lancé un ultimatum. Il lui a ordonné de quitter les barricades des Langues O’, sans cela elle ne pourrait jamais retourner chez ses parents. Sylvie Servan-Schreiber a aussitôt refusé. Et quand son père a imposé le même dilemme à Catherine Servan-Schreiber, celle-ci a répondu “Entre ma sœur et ma soupe, c’est choisi, c’est ma sœur !”

J’ai l’impression que cette anecdote incarnait parfaitement ce que l’on cherchait avec ce projet de Grande collecte de l’Inalco : raconter les petites histoires souvent oubliées, mais qui sont pourtant essentielles à la Grande Histoire de cette institution.

Clara Bucur :

Une anecdote qui m’a marquée lors de l’entretien de Madeleine Félix sur son père Roger Bernard est lorsqu’elle parlait de la relation spéciale qu’il entretenait avec ses élèves ; cherchant à faciliter leurs trajets en Bulgarie et favorisant la pratique de la langue par l’immersion totale. On comprend vraiment que M. Bernard ne cherchait donc pas uniquement à exercer son travail comme un simple emploi mais avait pour but de baigner ses élèves dans une multiculturalité. J’ai aussi apprécié apprendre que c’est Léopold Sédar Senghor, premier Président du Sénégal, qui aida M. Bernard à trouver les fonds pour l’Institut de Bulgare. Il plaisantait même en disant que la route pour Sofia passe par Dakar.

Cela témoigne une fois de plus de l’ouverture au monde et du pouvoir de l’entraide qu’apporte l’apprentissage d’autres cultures.

Solène Mottaz :

J’ai été particulièrement touchée par les différents chemins qu’ont emprunté les personnes rencontrées pour découvrir et s’intéresser aux langues orientales. Pour Catherine Dubreuil, il s’agissait d’un retour sur l’histoire de sa famille qui avait vécu en Indochine, tandis que pour Alain Forest, plutôt un intérêt nourri par une expérience au Cambodge à tout juste 19 ans. Quant à Marianne Bastid-Bruguière, ce fut une découverte et un intérêt immédiat pour la culture chinoise lors d’un déjeuner dominical au sein d’une famille chinoise.

Chacune des personnes que nous avons rencontrées était véritablement passionnée par l’étude des langues et a nourri cette passion tout au long de leur vie.

En conclusion, à travers la récolte de ces histoires personnelles, ce projet ouvre les portes de l’Inalco d’une manière nouvelle et, grâce à la participation des étudiants, offre un dialogue intergénérationnel, ainsi qu'un accès facile à l’histoire diversifiée et plurielle de l’Inalco.