Apologie pour le métier d’historien : Quoi de neuf ? ou L’expérience historique et sa sublimation épistémologique

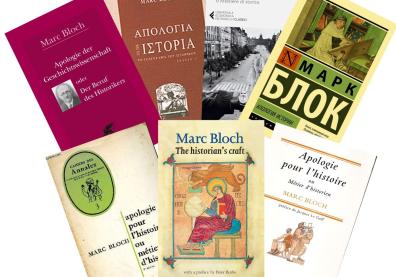

En 2026 Marc Bloch entrera au Panthéon. Sa contribution au renouveau de la pratique historienne est considérable et les raisons de se pencher sur sa vie et de relire son œuvre sont multiples. D’un point de vue strictement historiographique, il est, avec Lucien Febvre, le fondateur de l’école des Annales et de l’histoire des mentalités, avec la postérité intellectuelle qu’on lui connaît. Mais Bloch figure aussi parmi les rares historiens qui nous ont laissé des réflexions systématiques sur la pratique de l’histoire. Ainsi, entre pratique historienne et réflexivité de chercheur, s’insère l’expérience de l’histoire. En effet, sa vie est marquée par les deux guerres mondiales en tant que soldat, résistant et simple individu vivant des temps troubles. Et Bloch en est pleinement conscient. Des tranchées de la Grande guerre il décèle le phénomène de la diffusion des fausses rumeurs et en tire un livre. Quelle étrange coïncidence avec notre monde actuel de la post-vérité ! Durant les sombres années 1939-1943 – où il fut successivement soldat défait, universitaire exclu de l’enseignement en tant que Juif puis réintégré comme professeur à Montpellier, enfin résistant et membre du directoire général des Mouvements de la résistance – il rédige son magnifique Apologie pour l’histoire, ouvrage posthume publié en 1949 par son alter ego, Lucien Febvre auquel il dédie le manuscrit. Quelques lignes de cette dédicace suffisent pour évoquer en nous cet entre-deux de l’expérience historique et de sa sublimation intellectuelle :

« Longuement nous avons combattu de concert, pour une histoire plus large et plus humaine. La tâche commune, au moment où j’écris, subit bien des menaces. Non par notre faute. Nous sommes les vaincus provisoires d’un injuste destin. Le temps viendra, j’en suis sûr, où notre collaboration pourra vraiment reprendre, publique comme par le passé et, comme par le passé, libre. »

En prenant comme point de départ l’exemple de Marc Bloch, cette journée d’étude ne se veut pas un hommage à l’homme qu’il fut, ni une exégèse de son œuvre. Cette rencontre invite plutôt à quelque chose qui s’apparente à un jeu de rôles et repose la question de Marc Bloch : sommes-nous en mesure de proposer des nouvelles apologies pour le métier d’historien ?

Organisateurs :

Madalina Vartejanu-Joubert - INALCO/PLIDAM

Nicolas Pitsos, BULAC/CREE

Programme

9h-9h15 : Accueil

9h15-10h15 : Première séance

Modératrice : Madalina Vartejanu-Joubert

Aviezer Tucker, “Historiographic Epistemology”

Catherine Larochelle, « Faire l’histoire en temps d’éblouissement : pour une épistémologie inquiète »

Hizky Shoham, “Reading the Apologie as a Conventionalist Theory of Meaning”

10h15-10h30 : Discussion

10h30-11h10 : Deuxième séance

Modérateur : Aviezer Tucker

Geoffrey Herman, “Is a History of the Jews of Sasanian Babylonia still possible? Method and Mentalité”

Sascha Auerbach, Hannah Richter, “Slavery, Public Health, and the Biopolitical State in the Eighteenth-Century Atlantic World”

11h10-11h30 : Discussion et pause-café

11h30-12h30 : Troisième séance

Modératrice : Cristina Ion

André Bienvenu, « Transdisciplinarité et histoire : Reconstruire l’épistémologie du passé à la lumière d’autres sciences »

Jonathan Elukin, “The idea of race in modern historiography”

Noël Bonneuil, « Sériation et dynamique : Marc Bloch rencontre Henri Poincaré ? »

12h30-12h45 : Discussion

12h45-14h30 : Déjeuner

14h30-15h30 : Quatrième séance

Modératrice : Catherine Larochelle

Anne Viguier, « De l'étude de cas à l'histoire globale: les échelles d'analyse en question »

Juan A. Fernandez Meza, « Réponse et omission : la catégorie des ‘bystanders’ et le métier d’historien »

Taline Ter Minassian, « Marc Bloch et la Russie : retours réflexifs sur le métier d’historien dans le nouveau « temps des troubles »

15h30-15h50 : Discussion

15h50-16h50 : Cinquième séance

Modératrice : Taline Ter Minassian

Edgars Engizers, “History-writing behind the invisible frontlines of Russo-Ukrainian war”

Thaïs Bihour, « Aborder les violences de guerre en milieu pédagogique : une pratique entre enjeux et défis »

Raghda Saad, « L'Écho de Marc Bloch en FLE : la littérature comme outil critique face aux récits identitaires et à la "post-vérité" »

16h50-16h30 : Discussion et pause-café

16h30-17h30 : Sixième séance

Modérateur : Nicolas Pitsos

Laurent Angard, « Le récit entre fiction et histoire : Marc Bloch à l’école d’Alexandre Dumas »

Juan Luis Fernandez Vega, “Touching words : science, narrative, and rhetoric in history”

Davide Mogetta “An Exercise in “Off-Reading”. Baxandall, Collingwood, and the (Art) Historian’s Craft”

17h30-18h00 : Discussion

Les travaux du colloque seront suivis d’un apéritif dînatoire